一、人口老龄化概况

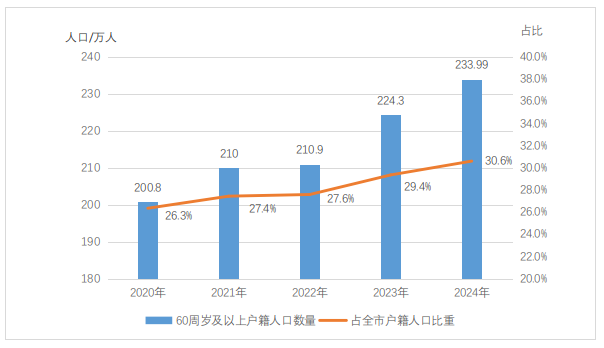

截至2024年末,全市60周岁及以上户籍老年人口233.99万人,占全市户籍总人口的30.6%;全市65周岁及以上户籍老年人口163.99万人,占全市户籍总人口的21.5%。

2020年—2024年全市60周岁及以上户籍老年人口数量及占全市户籍总人口比重

二、我市老龄事业发展

(一)顶层设计

2024年12月,召开市老龄工作委员会第一次全体会议,深入学习贯彻习近平总书记关于老龄工作的重要指示批示精神,认真贯彻党的二十届三中全会部署要求,全面落实全国老龄委、省老龄委第一次全体会议工作安排,总结工作情况,审议有关文件,对老龄重点工作任务进行部署安排。以市老龄委名义印发《沈阳市老龄工作委员会工作规则》和《沈阳市老龄工作委员会成员单位职责》。

2024年4月,以市民政局名义印发了《沈阳市四级养老服务体系建设行动导则(试行)》(沈民发〔2024〕20号),提出区县(市)提升养老机构照护能力、街道(乡镇)发展“嵌入式”养老服务综合体、社区建设养老服务站、小区推动建设养老服务点四项主要任务,充分发挥四级养老服务体系效能,让有不同层次需求的老年人得到高质量的养老服务。2024年4月,以市委办公厅、市政府办公厅名义印发了《关于进一步加强新时代老科技工作者协会工作更好发挥老科技工作者作用的实施意见》(沈委办字〔2024〕36号),为新时代做好老科协工作和发挥老科技工作者作用提供了保障和遵循,不断开创老科协事业高质量发展新局面。

2024年9月,以市老龄委办公室、市民政局、市司法局名义印发了《关于开展“法律服务 助老护老”行动的通知》(沈司发〔2024〕7号),就平台服务便老、援助服务援老、公证服务惠老、调解服务助老、公益服务爱老、普法服务护老作出工作部署,进一步提高老年人法律意识,增强老年人自我保护能力。

2024年12月,以市政府办公厅名义印发了《沈阳市发展银发经济增进老年人福祉行动方案》(沈政办发〔2024〕19号),共提出4个方面27项任务,推动我市银发经济发展,培育经济新动能。

(二)老年民生保障

1.养老保险

养老保险范围不断扩大。截至2024年末,全市参加城镇职工基本养老保险人数458万人,比上年末增加11.1万人,其中,参保职工299.1万人,参保离退休职工158.9万人,分别增加8.5万人和2.6万人。全市参加企业职工基本养老保险人数424.9万人,比上年末增加10.7万人。全市参加城乡居民养老保险118.6万人,其中实际领取待遇人数63.1万人,比上年末增加2.8万人。

2.医疗保险

医疗保障能力有效增强。截至2024年末,全市基本医疗保险参保人数783.8万人。职工基本医疗保险(以下简称“职工医保”)参保人数388.8万人,比上年增加1.1万人,增长0.28%。其中,在职职工224.8万人,比上年增长0.09%;退休职工164万人,比上年增长0.55%。在职退休比为1.37,较上年下降0.01。城乡居民基本医疗保险(以下简称“居民医保”)参保人数395万人。

异地就医跨省结算取得阶段性成效。2024年,门诊、门诊慢特病及住院异地就医136.36万人次,其中,职工医保异地就医123.41万人次,居民医保异地就医12.94万人次。全市门诊、门诊慢特病及住院异地就医费用15.90亿元,其中职工医保异地就医费用12.25亿元,居民医保异地就医费用3.65亿元。住院跨省异地就医6.95万人次。

异地就医直接结算便捷性不断提高。住院和门诊费用跨省联网定点医疗机构分别为366家和2093家。整合异地就医备案为长期居住和临时外出两大类9种情形,优化异地就医备案服务。全面实现长期居住人员按参保地本地待遇标准在参保地和备案就医地双向享受直接结算服务。开通全省统一的40个门诊慢特病病种省内异地就医直接结算,减轻参保人员个人垫付和往返报销费用负担。截至2024年末,全市异地联网定点医药机构近0.8万家(以首次上传时间为限),新增异地长期居住备案5.31万人次,异地就医住院直接结算率达到97%以上。

3.基本生活救助

社会救助标准不断提高。截至2024年末,全市城乡最低生活保障对象4.6万户、6.5万人,其中,城市最低生活保障对象2.5万户、3.3万人;农村最低生活保障对象2.1万户、3.2万人。全市城乡最低生活保障标准每人每月821元,比上年增长3.5%。全市城市特困人员救助供养0.31万人,其中60周岁及以上老年人0.22万人;全市农村特困人员救助供养1.18万人,其中60周岁及以上老年人0.98万人。

(三)养老服务体系

1.养老服务供给

养老服务供给能力不断增强。实施困难老年人家庭适老化改造1.03万户,特殊困难老年人月探访率100%。在城市社区全面推开政府购买居家养老服务,提供上门服务超过260万小时,真正实现“足不出户、服务上门”。推出多元化多层次品质养老社区培育制度并申报省制度创新,按照“基本、提升、示范”三类标准对1080个社区和1118个村屯实施梯度培育,“养老管家”“养老联盟”“老年人服务专区”等实现社区全覆盖,“一站式”链接各类养老服务资源。在全省率先建成“幸福长者食堂”187个。全市获评等级养老机构189家。运营补贴、综合责任保险补贴、土地、税费、水电热气等扶持养老机构发展的各项优惠政策得到落实。

养老服务设施保障有力。将养老服务设施用地纳入国土空间规划和年度用地计划,依法依规为养老服务设施建设提供用地服务与保障。依据《沈阳市居家养老服务条例》等法规文件,在拟出让居住地块规划条件中明确社区养老服务设施配建规模及相关要求,指导规划设计及审批。截至2024年末,全市有养老机构277个、区域性居家养老服务中心203个(其中设床位中心61个)。

2.养老服务兜底保障

截至2024年末,全市共有3.82万老年人享受老年人补贴政策,其中享受高龄津贴老年人约3.56万人,享受失能护理补贴0.26万人。全市享受残疾人两项补贴的60周岁及以上老年残疾人4.96万人,占享受补贴总人数的43.7%。对有意愿的2.6万名特殊困难老年人开展能力评估,现已评估1.32万人。为约0.9万名困难老年人投保意外伤害险。为特困、低保、低保边缘家庭中经评估为失能、部分失能的老年人提供每人每月20至45小时的政府购买居家养老上门服务,解决经济困难失能老年人居家照护难题。

3.养老服务安全和质量

落实养老服务机构“一岗一贴”“颗粒化”管理、综合监管、“双随机、一公开”等安全监管制度,深入开展“养老服务监管效能提升年”活动。下发一系列关于养老机构消防安全管理的政策文件,组织各区县(市)民政部门相关工作人员和养老机构负责人开展消防安全管理专项培训。市区两级政府主管领导牵头,建立养老服务领域安全生产工作“1+8”专班联动机制。2024年市财政投入789万元,在全省率先搭建智慧安防系统,为375家养老服务机构安装智能监测设备,实现安全隐患自动预警。持续推行养老机构等级评定,加强日常指导、监管和培育,评定通过率进一步提高,截至2024年末,全市通过评定的机构达到189家。

4.养老服务人才培养

统筹指导职业院校专业设置,支持有条件的职业学校开设老年服务与管理、护理、康复治疗技术、老年保健与管理、中医康复技术等专业。截至2024年末,共有沈阳医学院等21所院校开设16个涉老专业,打造了“泰康班”“华润班”等特色班型。共有12家社会机构取得养老护理员职业认定和老年人能力评估师级别认定资质。每年组织实施“养老护理员千人培训计划”和“家庭照护者万人培训计划”,养老护理员持证上岗率从2021年底的40%提升到100%。

养老服务队伍建设进一步加强。截至2024年末,沈阳市养老服务机构现有从业人员7709人。持续实施“养老服务人才千人培训计划”和“家庭照护者万人培训计划”,全年培训居家上门服务人员925人、养老护理员549人、家庭照护者16342人次,实施安全生产、应急处置等其他培训2902人,养老护理员持证上岗率达到100%。2024年为从事养老服务的29名毕业生提供入职奖补81.2万元。

(四)老年健康服务

1.老年健康服务体系

健康服务能力显著提升。加快推进二级及以上综合性医院老年医学科、老年友善医疗机构和安宁疗护服务体系建设,70家二级及以上综合性医院开设老年病科或老年病门诊,辽宁省老年友善医疗机构增至259家,215家医疗机构开设老年人就医绿色通道。先后组织全国老年医学等人才培训项目,全年培训老年健康服务专业人员2000余人次。

安宁疗护工作稳步推进。已形成三级医疗机构为龙头,二级及基层医疗卫生机构为网底的安宁疗护服务体系,实现上下级转诊、同质化服务模式。我市共有28家医疗机构开展了安宁疗护服务,服务患者5000余人。

老年健康促进行动初见成效。在国内率先开展以老年人失能失智预防干预、心理关爱、肠道健康为内容的老年健康促进行动。组织医务人员214人次,志愿者328人次,在社区卫生服务中心和社区的协助下,为1207个社区(村)、5万余名老年人实施免费健康评估和筛查等预防干预服务,为危重老年患者开通就医绿色通道。

2.医养结合

医养结合服务供给不断拓展。全市277家养老机构均按照方便就近、互惠互利原则与社区卫生服务中心签约,为入住老年人提供医疗服务。全市共有医养结合机构28家。以家庭医生签约为载体开展“健康沈阳”进社区活动,聚焦老年群体,提供健康评估、疾病预防、就诊指导等服务。建立“盛情护理”信息化平台,推进“互联网+护理服务”,196家医疗机构入驻平台,为行动不便居家老年人提供6大类46项护理服务。

(五)银发经济

1.老年用品和养老产业

老年产品研发生产稳步推进。我市9家企业推出的11款老年产品入选工业和信息化部发布的《2024年老年用品产品推广目录》。沈阳东软熙康医疗系统有限公司等3家智慧健康养老应用试点示范企业、沈阳市苏家屯区智慧健康养老应用试点示范基地全部通过工信部复核。依托“国际沈”“你好,沈阳”全球推介品牌活动,举办系列涉外交流活动,吸引国际知名养老服务企业关注沈阳市场。第二届“牡丹赋能”养老主题活动在沈阳举办,吸引国内外养老企业参与沈阳银发经济发展。

2.旅游养老

市文化和旅游广电局印发《沈阳市争当打造高品质文体旅融合发展示范地“排头兵”实施方案》和《沈阳市深化高品质文体旅融合发展行动计划(2024—2026年)》,就加快适老设施、无障碍设施改造,开发康养度假等新业态,满足老年人等旅游群体多样化支付服务需求作出制度安排。大力推进旅居养老。引导相关社会组织、旅行社、养老机构联合打造来沈旅居高性价比老年旅游产品。开展沈阳都市圈旅居养老本溪行等银发旅游活动。

3.银发消费环境

加强老年人用品质量监管。印发《2024年沈阳市产品质量监督抽查和产品质量安全风险监测计划》。按照《2024年沈阳市产品质量监督抽查和产品质量安全风险监测计划》,抽查老年鞋、老视成镜等老年人用品20批次,未发现不合格产品。规范涉老领域广告媒介营销宣传活动。严厉整治在广告中冒充专家或者名医开展宣传、未经审核发布相关广告等违法行为,全市累计查处药品类违法广告案件135件,保健食品类违法广告案件12件,罚没金额288.47万元。加强老年人消费权益保护。开展“3·15”消费者权益日、消费教育进社区等“五进”等活动,走进社区为老年人开展消费教育大讲堂10次,参与人数万余人。

(六)老年友好型社会

1.老年人社会参与

新时代“银龄行动”深入开展。出台《沈阳市2025年深入开展新时代“银龄行动”工作计划》及任务清单,明确智力援助、基层治理、社会服务等重点任务。“五老”宣讲团开展中华优秀传统文化和红色文化阐释、辽宁“六地”精神等内容宣讲活动4000余场次,受教育青少年70万余人次。市老干部“送学上门”报告团开展党的创新理论等宣讲500余场,受众3.5万人次以上。

老年教育向高质量发展。市、区县、街道、社区四级老年教育社区教育服务体系进一步完善,依托1153个社区幸福教育课堂(老年学习中心),开发包括老年人健康管理等课程35个门类,全年送课12万余课时。沈阳市被教育部确定为首批全国学习型城市网络城市。2024年全民终身学习活动周全国总开幕式在我市举行,沈阳市荣获全国新时代“终身学习品牌项目”3项。沈阳老年大学古筝课程入选国家老年大学老年教育优秀案例推介名单。沈阳老干部大学开设教学班183个、短期班10个、精品班5个,增设市妇联、大东区两所分校和北陵校区,学员报名人数接近7000人次。

老年文化活动丰富多彩。新建村文化广场30个,全市各级各类文化馆、图书馆、博物馆均设置老年人活动专区。市、区两级图书馆增设大字版书籍专区,打造安静舒适的阅读空间。积极举办“孝行天下善满人间”沈阳市敬老月暨“中华慈善日”系列宣传活动、沈阳都市圈第二届中老年春晚、“银龄悦读·书香沈阳”阅读活动、《致敬经典礼赞祖国》暨沈阳市全民阅读名家名篇朗诵会、“光影显盛世翰墨颂祖国”沈阳军休文化艺术季书画摄影展等一系列主题活动。

老年体育事业蓬勃发展。举办沈阳都市圈第四届徒步大会暨沈阳市第六届全民健身国际徒步节、辽宁省传统武术锦标赛暨沈阳市第四届武术节、沈阳市第十九届老年人体育健身展示大会、沈阳市社区(村屯)运动会、沈阳市第九届5·2毽球文化节等老年人品牌赛事活动,参与老年人万余人。在公园、广场等场所安装配置适合老年人健身使用的健身器材设施200套,开展健身操、广场舞、太极拳、健身气功等老年人群众性健身活动450场次以上,举行科学健身大讲堂320场次,开展健身指导服务3300人次,推动国民体质监测服务,全年完成体质监测服务3600人次。

2.老年宜居环境

积极创建全国无障碍示范城市,全市投入25.99亿元对267个老旧小区实施改造工程,建筑面积529万平方米。加装电梯76部,更新住宅老旧电梯1086部,方便居民出行,提升了居民的幸福感。推动全市银行网点设置老年人业务办理“绿色窗口”或“爱心通道”,100%的银行网点均配备了基础助老设施,90%的银行自助设备已具备“关怀模式”或“长辈模式”等适老化服务模式。

3.解决老年人运用智能技术困难问题

全市各类公共文化场馆和A级旅游景区,均为老年人保留一定数量的线下免预约或购票名额,对不会使用智能手机的老年人允许凭有效身份证件办理。实施“智慧助老”行动,通过建立常态化工作机制、开展志愿服务、强化技能培训、加大宣传力度等措施,帮助老年人更好适应信息社会的发展。动员社区积极开展信息无障碍建设讲座活动,讲解智能手机、智能软件操作使用等内容,帮助老年人跨越“数字鸿沟”。举办“老年讲堂”专题讲座42场。

4.养老孝老敬老社会氛围

持续营造养老孝老敬老良好氛围。以“以老年人为中心推进老年友好型社会建设”为主题,组织开展2024年全市“敬老月”活动。发布《2023年度沈阳市老龄事业发展公报》。为全市505位百岁及以上老人制发“百岁寿星荣誉证”,“敬老月”期间累计对1000余名离退休干部进行走访慰问,累计对10000余名军休干部发放节日福利,走访探望多名住院老干部。组织各级“巾帼宣讲团”广泛宣传孝老爱亲“最美家庭”典型。组织开展“盛世中华”庆祝新中国成立七十五周年主题文艺晚会、首届“舌尖上的幸福”老年助餐点营养餐大赛等系列主题活动,充分展现老年人积极向上的精神风采。

5.老年人权益保障

加强公共法律服务体系建设。围绕老龄群体日益增长的公共法律服务需求,进一步强化体系设计,整合服务资源,创新服务机制。运用实体、热线、网络三大平台,为全市老年人群体提供咨询、申请、受理等全流程公共法律服务。法律援助中心、司法所法律援助工作站等实体平台均为老年人设置绿色通道,并为老年人提供休息区、放大镜、老花镜、急救药箱等适老设施,切实为老年人提供暖心服务。依托“智慧村居法务助手”“二维码掌上平台”等设备让老年人“足不出户”即可获得优质、高效、便捷的远程服务。

加大法律援助助老力度。将老年人因继承纠纷、被继承人债务清偿纠纷、遗赠纠纷、遗赠扶养协议纠纷等主张民事权益的情形纳入法律援助事项范围。对遭受虐待、遗弃或者家庭暴力的老年人申请法律援助,不受经济困难条件限制。对无固定生活来源、接受社会救助、司法救助的老年人申请法律援助,免予核查经济困难状况。老年人申请法律援助,实行优先受理、优先指派、优先办理的“三优”服务,对行动不便的老人提供上门服务。全市法律援助机构共办理老年人法律援助案件265件。

扎实推进普法服务护老。组织全市法援机构开展“关爱老年人温情夕阳红”宣传活动,依托“沈阳普法”微信公众号、“盛京说法”抖音号等新媒体普法矩阵,推出民法典系列普法动画片、短视频、宣传图册等,大力营造尊法学法用法守法的浓厚社会氛围,帮助老龄群体树立遇事找法、办事依法、解决问题靠法的法治意识。组织开展辽聊反诈,反诈宣传进社区、进企业、进学校、进商场、进公园,反诈大讲堂等活动500余场,努力营造全社会抵制养老诈骗、保障老年人合法权益的舆论氛围。

注释:本公报中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。

辽公网安备:21010202000479

辽公网安备:21010202000479